|

|

|

|

| Главная | Концепция сайта | Миссия и стратегия Галереи | Поиск по сайту |

С. Федосеев

|

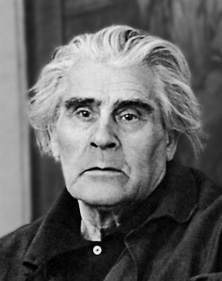

Есть картины, которые радуют, есть картины, которые вызывают печаль, есть картины для драйва, есть картины, которые озадачивают. Причем настолько, что такие картины можно назвать иконой проблемы. Может быть, «икона» звучит некорректно, но если учесть, что икона отражения какой-то вечной темы, вопроса, ответа, то можно точно сказать, что казачий вопрос в России – один из таких. Есть картины, которые радуют, есть картины, которые вызывают печаль, есть картины для драйва, есть картины, которые озадачивают. Причем настолько, что такие картины можно назвать иконой проблемы. Может быть, «икона» звучит некорректно, но если учесть, что икона отражения какой-то вечной темы, вопроса, ответа, то можно точно сказать, что казачий вопрос в России – один из таких. Всмотримся в лицо. Это лицо воина, бойца, у которого нет страха. Сжатые губы истончаются под бородой и усами, что говорит о напряжении мимики.

Вообще дать идеологический портрет только на уровне мимики лица крайне сложно. Судить по портрету о человеке было всегда трудно. А по головному еще труднее. Поэтому головной портрет не всегда был в моде. Котировался, по крайней мере, грудной, где по оформлению верхней части тела, можно было судить о многом, а фон, без которого бюстовый портрет «не жил», «поддакивал» о том, что внутри человека спрятано. Так дешифровка внешнего фона всегда переводилась в трактовку внутреннего характера персонажа. А тут только лицо и его мимика. Без фона. И тем важнее - ключевые элементы изображения - глаза.

Такие концептуальные вещи давно ставят вопрос: это что – портрет или некое обобщение. Но если обобщение, то и не портрет. Тогда что? Какой это жанр? Ведь портрет пишется с оригинала и натуры и всегда узнаваем. А здесь тип, обобщённый характер. Это не портрет. Этакое символическое лицо, персона.

А символизм очевиден: он заложен в глазах: один глаз прищурен с крайним недоверием, другой – отрыт, но так, что лучше бы он тоже прищурился: в нём открытая угроза, которая реализоваться может в любой форме – от удара шашкой до измены. Угроза, замешанная на недоверии – очень глубокая характеристика казачества, особенно первых, запорожских и донских времён. Но при этом в лице огромная, почти печальная, потребность исконного, надёжного, устойчивого положения, готовность встать под настоящие знамена и отдать жизнь за великое дело. Опущенные, уже возрастные, усы, показывающие опытность, говорят об этом.

Двойственность казачества в символическом лице мастерски изображена Моисеенко предельной точностью. Действительно, история казачества – это немыслимая история героизма и предательств, перепродаж, немыслимой борьбы друг с другом, самых абсурдных союзов, защиты зачастую прямо противоположных ценностей, геройской кончины во имя великого и во имя ничтожного одновременно. А невиданная конструкция власти, когда атаманство могло переходить, как флагшток, из рук в руки, в зависимости о того, взял атаман «золотой запас» или нет, вообще отдельный вопрос. Во всяком случае, у атамана Хмельницкого (того самого!) золотом занимались самые странные люди. Тогда вопрос: а кто тут атаман: кто золотом заведует или кто шашкой ветер колышет?

При этом имперская история казачества не имеет аналогов – эта огромная сила проторила путь в Сибирь, за которой пошли мастеровые и купцы. В имперский период стабильности – они прекратили разбой и стали основой государственности, «сев» на землю, что было по запорожским временам немыслимо. Они стали самими выдающимися по производительности крестьянского и мастерового труда людьми, притом надежной опорой Империи, а атаманская самоорганизация под имперским надзором была образцом демократии.

И вот лицо казака – человека на перепутье. Империи нет – опоры нет, тогда куда податься – снова в разбой?

Нет смысла скрывать, что на Майдане казаки (какие, конечно, есть на сей момент) были активными участниками и крушилами. И сейчас всё дальше в соблазне хаоса им вспоминается вольница. То, что сейчас называют махновщиной, когда-то называлось именно казачьей вольницей – с сотнями атаманов и шашками наголо. Не надо забывать, что Махно подчеркивал свои казачьи корни.

Но это шаг в тупик. И это лицо требует ответа от нас: ты кто передо мной?

В такой ситуации лучший ответ - обратный вопрос: куда пойдём, братья казаки, империю возводить или соскользнём в махновский само-взаимо-убийственный драйв?

Вопрос повис, как капля крови на кончике холодеющего палаша.

|

ЗИМНИЙ СУХАНОВ

Если хотим понять глубину и значимость нашей зимы – надо приобщиться к фило-софским вещам Суханова: Зима – это не сон и не смерть природы – это её внут-ренняя суровая и чистая Жизнь.

НОВИЧЕНКО: ЖИЗНЬ ТИТАНОВ

Кто хочет вспомнить о наших предках титанах, пусть приобретет нашу постерную серию.

НАИВНАЯ СЕРИЯ ОЛЬГИ ВОРОБЬЕВОЙ - ДЛЯ ДУШИ

Если на душе тяжело, если есть потребность вспомнить о детстве, о снах и мечтах, сказках и сказочных городах и временах, то эта серия развеет тяжелые думы и восстановит покой в душе возращением мира наива и чистоты.

ХРАМОВАЯ СЕРИЯ

Все пути ведут к храму, но о пути нужно помнить всегда – и дома в том числе. Храмовая живопись поможет возвращать память о высшем нашем предназначении и пути уже дома. Не все поместят икону, не у всех она есть, но простая в виде изображения храма как памятка о Дороге к Храму пусть будет у всех.

СУХАНОВ: МНОГИЕ ВАМ ЛЕТА!

Прими Лето в свою душу – это время жизни, роста и плодотворения. Если есть печали – забыть пе-ред холстами великолепного Суханова!

СЕРИЯ ВИТЛИФ - РОМАНТИКАМ

Кто хочет жить, проникаясь духом возвышенного и романтического, тому нельзя пройти мимо оп-тимистических картин Владимира Витлифа!

КУЛЕВ СЕРИЯ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АФГАНЕ

Тем – кому нужно помнить…

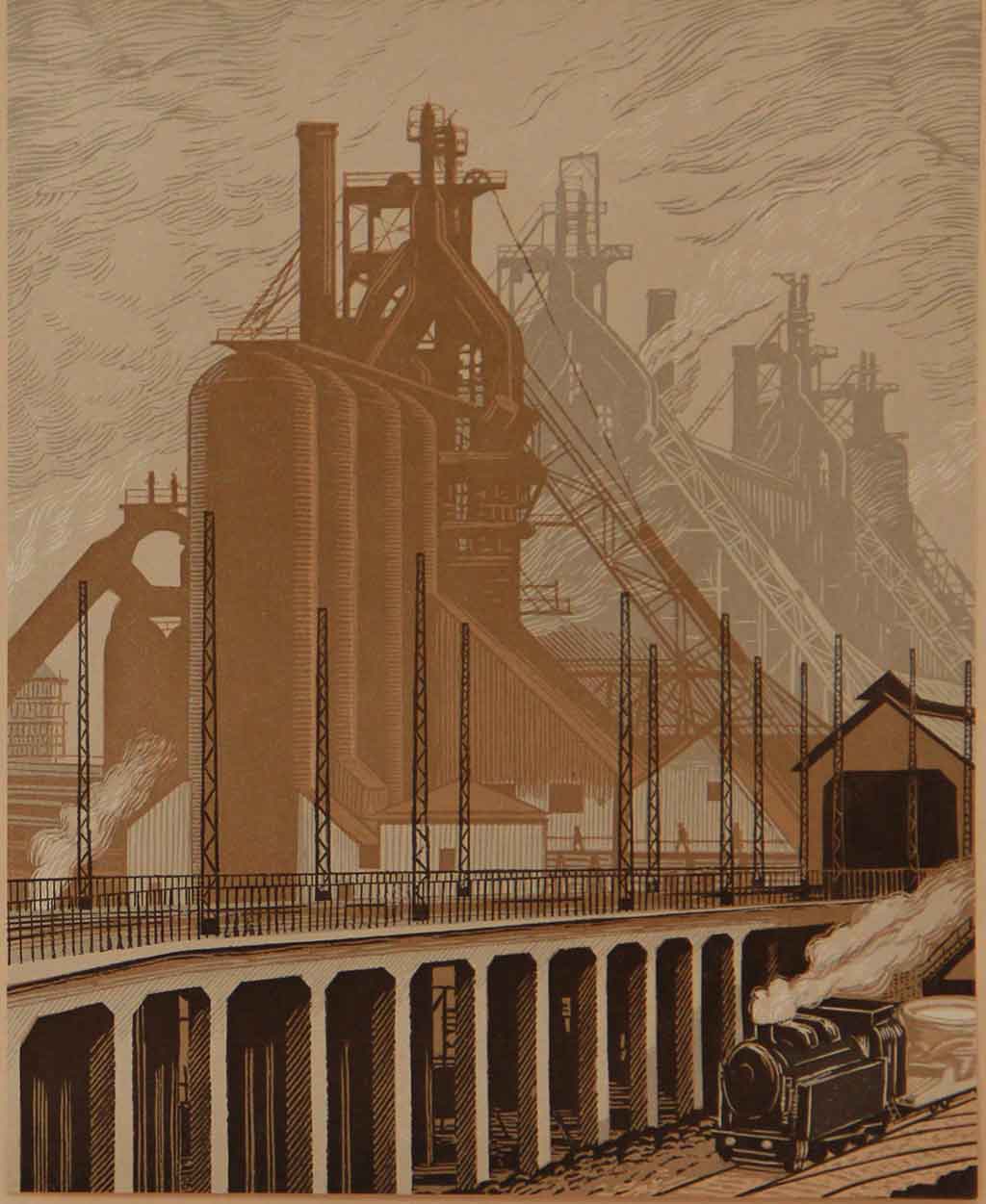

Серия ФЕХНЕР «Челябинск Советский»

Только эти гравюры помогут нам окунуться в советское прошлое Челябинска. Предельная близость к натуре с одновременной поэтизацией города – это серия Фехнера о послевоенном Челябинске. Где мы еще можем увидеть среди бела дня лишь две машины и двух прохожих на Воровского?

Серия ЧЕРКАСОВ «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНГРАДЕ, или Столица Дождя»

Эта серия будет хорошим подарком тому, кто помнит и любит Ленинград ещё советских времен. Великолепно передан дух тайны, всегда царящей в Ленинграде – Санкт-Петербурге. Стиль «дождевой» графики подчеркивает особенность Питера – быть Российской Столицей Дождя.

Серия КУЛЕВ «Подарю Вам весну»

Если весна Вас ещё не радует, возьмите в свой дом серию Кулева о Весне – она придёт.

Серия «Ткачев – поэт коллективного прорыва»

Если вы хотите сказать себе и своей команде – ВМЕСТЕ – ВСЁ ОСИЛИМ – то поэтическая серия Ткачева вам будет в помощь!

БУКОЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Прекрасное дыхание почвы, шелест листа в разностилевых, а от этого обогащающих друг друга, серии картин, которые дадут Вашему Дому, офису не только стиль, но и дыхание настоящего искусства.

ЯКИВЕЦ. Серия SACRUM

Авторская серия Тем, кто чувствует сакральное и хочет Свой Дом облагородить Вечным, нельзя пройти мимо этой серии

промарт Галереи – нашим промышленникам

серия НАВЕЧНО ГИГАНТЫ     Серия великолепно впишется в кабинет промышленника, создавая духоподъемное настроение для сотрудников |

Фотохроника

Лица и краски

Люди и титулы

Вдохновись

искусством природы! Изучи натуру

|